研修チームの福島です。4月1日に入社した新卒社員とインターンの4名を連れて、大阪にある黒門市場のフィールドワークに出かけました。長崎、中国出身の2名から見た大阪の台所とも言われる黒門市場はどう映ったのか、綴っていきます。

こんにちは!今年4月からEXJに新卒入社した馮・渡邉と、インターンの路明(ルンミン)です。

(4名写真に写っていますが、右端は昨年一足早く入社した石塚です。)

今回の記事では、大阪市の商店街「黒門市場」にて実施したインタビュー結果をもとに、訪日観光客の地域別の動向について比較・分析した結果をご紹介します。また後半では、各地域の主要メディアで得られる黒門市場に関する情報をもとに、地域によって異なる旅行スタイルの差について検証した知見をご紹介します。

黒門市場とは

黒門市場は大阪市中央区にある全長約580mの商店街で、約150の店舗が並ぶ歴史ある市場です。その名前は近くの寺の「黒門」に由来し、1822年に魚の売買から始まったとされています。現在では鮮魚、野菜、精肉、菓子など多彩な食材を扱うお店が揃い、「食い倒れの街・大阪」を象徴する食べ歩きスポットとして人気です。特に近年 (2010年以降) では外国人観光客が増加し、多言語マップや無料Wi-Fiなどの整備が進められています。Osaka Metro日本橋駅から徒歩5分とアクセスが良いこともあり、食文化を通じた国際交流の場としても注目を集めています(黒門市場, 2024)。

フィールドワークから見えた訪日観光客の地域別動向

本フィールドワークでは、実際に黒門市場を訪れている訪日観光客へのインタビューも行いました。今回は三人でインタビューの対象を分け、中華圏、アジア圏(中華圏を除く)、そして欧米豪圏の方々に、それぞれ4~7名ずつ(計16名)協力していただきました。以下が、その結果をまとめたものです。

表1:インタビュー結果

| ①滞在日数 | ②日本での行先 | ③黒門市場を 知った方法 | |

| 中華圏 | 平均6.8日 | 大阪のみ: 40% 関西地方: 40% 関西&東京: 20% 関西&関東+他: 0% | 中国大陸:小紅書、大衆点評、抖音(中国版tik tok)WeChat動画 台湾・マカオ・香港:台湾の旅行ブログを主に、小紅書・抖音も参考 |

| アジア圏 (中華圏を除く) | 平均10.8日 | 大阪のみ: 0% 関西地方: 75% 関西&東京: 25% 関西&関東+他: 0% | Google系サービス |

| 欧米豪圏 | 平均18.9日 | 大阪のみ: 0% 関西地方: 29% 関西&関東: 57% 関西&関東+他: 14% | Instagram TikTok Magazine Guide book Blog |

①滞在日数が大きく異なる

滞在日数に関しては、中華圏、アジア圏、欧米豪圏の順で長くなる傾向にあることが分かります。この要因として、主に地理的距離とそれに伴う移動コストがあると考えられており、やまとごころ(2023)による調査結果では、より網羅的に地域が分類されていますが同様の傾向が見られています。また他にも、各地域によって旅行に求めるものが異なることも、要因として挙げられます。例えば、アジアの人々は「リラックスや癒しを得たい」という目的が多い一方、欧米豪では「海外旅行が好き」という意識の人が多い(日本政策投資銀行; 日本交通公社, 2023)という結果も示されています。

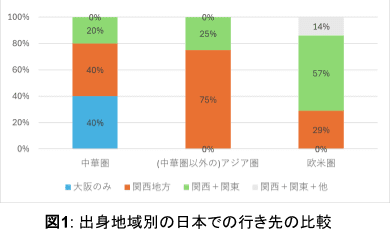

②訪問エリアにも差が出る

日本での行き先についても、中華圏、アジア圏、欧米豪圏の順で範囲が広くなる傾向にあることが分かります(図1)。①の結果と併せて考えると、滞在期間が長くなるにつれて行き先の範囲も広くなるという関係性がうかがえます。ここには、単純に滞在できる期間が長いという時間的余裕によるものがあると推測されますが、他にも地域別での経済的な豊かさの差や、観光客が持つ旅行に対する考え方が地域別で異なるといったことも考えられます。

③情報源にも“地域色”が

情報源については、地域に関係なくインターネット上で利用できる何らかのツールを用いていることが分かります。しかし、さらに具体的にどういったツールを用いているのかを見ると、中華圏では自国のSNSが圧倒的であり、それ以外のアジア圏ではグーグルマップ等のGoogle系サービス、そして欧米豪圏ではインスタグラムをはじめとしたSNS、それ以外では旅行系マガジン等の書籍も用いられていました。ここからは、各地域の人々がどのツールに信頼を置く傾向にあるのかがうかがえます。

以上の結果が示すように、訪日観光客の中でも、出身の地域によってその旅行の内容は大きく異なるということが分かりました。

それでは、ここからはその差に焦点を当ててさらに深い検討をすべく、各地域での旅行の際の情報入手の手段と、入手できる情報の違い(中華圏と欧米豪圏)についてご紹介します。

黒門市場から見る訪日中国人観光客のニーズと課題

訪日外国人の中で中国人観光客は常に高い割合を占めており、日本観光における主要な顧客層となっています。しかし、実際に黒門市場で調査を行ったところ、現地に訪れている中国人観光客の数は、欧米豪圏や他のアジア圏の観光客と比較して相対的に少ないという印象を受けました。以下では、その原因について分析を行います。

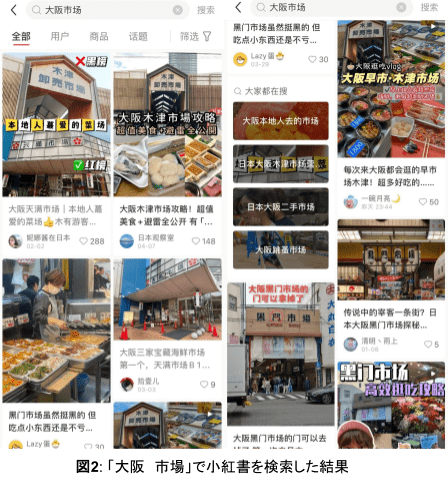

情報源としての小紅書(RED)の影響力

インタビュー調査の結果から、中国人観光客にとって現在最も重要な情報源は「小紅書(RED)」であることが分かりました。小紅書(RED)は、中国発のライフスタイル共有型SNSで、口コミや体験談を中心とした投稿が特徴のプラットフォームです。2025年時点で月間アクティブユーザーは3.1億人を超えるとも言われており、旅行やグルメ、コスメなど幅広い分野で影響力を持っています。小紅書はもともと20代女性を中心に人気を集めてきたライフスタイル系SNSですが、近年ではユーザー層が広がっており、30代・40代の利用者も増加しています。REDについては、「RED」の安全運用秘訣の記事を過去に投稿しておりますので、そちらも参考にしてください。

実際に「大阪 市場」で小紅書を検索したところ、2025年4月時点での上位10件の投稿のうち、黒門市場に言及しているものは4件でした。そのうち3件は「価格が高い」「観光客向けで割高」「地元感がない」といったネガティブな内容でした。残りの1件は、「地元が案内する黒門市場」という動画で、「観光客が避けるべき店」や「ローカルに人気の店」を紹介する内容となっていました。

中国SNSにおける「旅行避雷」文化の影響

中国SNS上でよく見られる「旅行避雷(避坑指南)」とは、「行って後悔した観光地」や「期待外れだった飲食店」「価格に見合わない体験」など、旅行中に“失敗した”と感じた体験を共有し、他人に同じ失敗を避けてもらうことを目的とした投稿です。特に小紅書では、ハッシュタグ「#避雷」「#黑榜(ブラックリスト)」などが人気です。

このような投稿は、ネガティブな体験が強調されやすく、SNS上で共感や拡散が起こりやすい構造となっています。黒門市場に対する「高すぎる」「観光地化しすぎていて地元感がない」といった批判的な声が広がることで、潜在的な訪問者が「避けた方が良い場所」として認識してしまうリスクが生じます。

さらに、SNSでの口コミが中国人観光客に与える影響は大きく、特にネガティブな意見が広がることは訪問をためらわせる要因となります。例えば、「価格が高い」「観光地化された」「本当の地元の雰囲気が感じられない」という批判が多く見られ、これが訪問意欲に大きな影響を与えています。実際にインタビューを受けた観光客の中にも、「ネット上で黒門市場に関するネガティブな口コミを見て、行くか迷ったが、宿泊地から近かったため最終的に訪れた」という声がありました。このようなことから、SNSで得られる情報が観光地選びに一定の影響を与えている様子が見て取れます。

変化する旅行スタイルと「地元感」へのニーズ

中国人観光客の旅行スタイルには近年変化が見られます。以前は「有名な観光地を巡る」ことが主流でしたが、現在では「地元の人のように過ごす体験」や「生活感のあるスポット」を重視する傾向が強まっています。この傾向は、黒門市場が「観光地化された場所」として避けられがちな原因の一つとなっています。特に、小紅書では「天満市場」「木津市場」「天神橋筋商店街」など、地元の人々が訪れるエリアの投稿が増えており、観光客がよりローカルな体験を求める傾向が顕著に表れています。

なお、黒門市場での調査中には、中国人観光客にインタビューを断られるケースも比較的多く見られました。これは、防犯意識の高さやプライバシー保護に対する懸念が影響している可能性があり、他国の観光客と比べてメディアや調査に対する対応が慎重であるという点が参考になると考えられます。

欧米豪系観光客の視点から見る黒門市場のニーズと課題

欧米豪市場からの訪日客数は2019年と比べて明らかに増加しており、アジア圏以外の観光客の存在感が一層高まっています。JNTO(2025)の発表からも、こうした地域の伸びが訪日客数の過去最高更新に寄与していることがうかがえます。彼らの多くは、日本独自の魅力や“生”の体験価値に強く惹かれており、黒門市場に関しても、英語圏のソーシャルメディア上ではネガティブな声はほとんど見られません。以下では、英語圏で主に使用されているソーシャルメディアにおける評価から現状を見ていきます。

InstagramおよびTiktokでの評価

近年、Instagram上の「#KuromonMarket」「#KuromonIchiba」タグは2025年4月時点で6,000件以上、TikTok上でも「#KuromonMarket」や「#黒門市場」のハッシュタグ投稿が2,000件以上に達しており、その数は日々増え続けています。これら英語圏の投稿はほぼ例外なく黒門市場を称賛する内容で占められており、鮮やかに並ぶ海産物や野菜のディスプレイ、職人によるライブ感あふれる技術、そして市場内のフォトジェニックな風景が「食文化の劇場」として大きく取り上げられています。否定的なコメントは極めて稀で、「ガストロツーリズム体験」「リアルな食のライブ感」といったキーワードが旅行者の関心を強く喚起していることが見て取れます。

インタビュー結果から見る、地域別での訪問目的

現地インタビューでは、オーストラリア、オランダ、アメリカ、ベルギー、イギリス、ニュージーランドなど各国から来訪した欧米豪系観光客に話を聞きました。その多くはまず「本場の食材や調理技術を生で見る」ことを最大の目的とし、市場を“ライブキッチン”と捉えています。オーストラリアからのツアー参加者は、地域の名物を試食する場として行程に組み込まれており、マサチューセッツ出身の若いカップルは「新しいグルメスポット探し」を主な目的として挙げていました。また、ベルギーやロンドンからの若者は、SNS映えするカラフルなビジュアルを目的に訪れたと語り、オランダの単身旅行者やアラスカ在住の若者は、偶然の散策中に市場を発見し、秩序ある安全な雰囲気の中でさまざまな食を気軽に楽しめたことを評価しています。

多様化する訪日観光客への対応のヒント

今回の調査を通じて、黒門市場を訪れる外国人観光客は、その出身地域によって興味関心や行動スタイル、情報収集手段に違いがあることが明らかになりました。

こうした違いは、観光施設や自治体にとって、どのような体験や情報をどのように発信するかを考えるうえで重要な示唆となります。今後は、それぞれの市場の特性やニーズに応じたターゲティングや、より具体的なストーリーテリングを意識した観光プロモーションを行うことで、さらに効果的な集客と満足度向上が期待できるでしょう。

参照

・黒門市場 (2024). 「ABOUT KUROMON MARKET」, 黒門市場ホームページ. https://kuromon.com/jp/

・やまとごころ (2023).「【独自調査】外国人旅行者のインバウンド動向、訪日旅行の情報収集・最も参考にしたWebサイトは?」, やまとごころインバウンド特集レポート. https://yamatogokoro.jp/report/49776/

・日本政策投資銀行; 日本交通社 (2023). 「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査 2023年度版」, 日本政策投資銀行調査研究レポートページ.https://www.dbj.jp/topics/investigate/2023/html/20231012_204523.html

・JNTO (2025).「訪日外客数(2024年12月および年間推計値)」, 報道発表 JNTO.

https://www.jnto.go.jp/news/press/20250115_monthly.html