ネイティブコンサルティングとは? 外国人視点を活かす新しいアプローチ

弊社エクスポートジャパンが日常的に使用するキーワードとして、「ネイティブコンサルティング」や「ネイティブ・外国人目線」があります。その本質や特徴とはどういうものなのでしょうか?

K. Wozniak

2025年09月03日

近年観光分野においてMICE(マイス)という言葉をよく耳にします。Meeting/Incentive/Conference/Exhibition・Eventの頭文字をとった総称で、10月に閉幕した大阪万博もこのMICEの一つといえます。「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」では、2030年までに「アジアNo.1の国際会議開催国として不動の地位、世界5位以内」という目標が設定されておりますし、令和8年度予算概算要求でも「MICE誘致の促進」として、今年度の約2倍となる344百万円が要求されているなど、今後の成長が期待されている業界です。

そのようなMICEについて、本記事では基礎知識と最新の業界動向、実際の会議現場事例をお伝えしたいと思います。

まずはMICEと総称されている次の4つの分野をみていきましょう。

Meeting(会議)

主に企業がグループ企業やパートナー企業などを集めて行う企業会議、大会、研修会等の会合(=コーポレートミーティング)を指します。

Incentive(報奨旅行)

企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施する旅行のことで、企業報奨・研修旅行と呼ばれます。

Conference(国際会議・大会)

いわゆる国際会議であり、学会や産業団体、さらには政府等が開催する大規模な会議を一般的に指します。

Exhibition/Event(展示会・見本市)

国際見本市、展示会、博覧会といったエキシビションや、スポーツ・文化イベントなど大小さまざまなものが含まれます。

一般観光が「楽しみ、レジャー」を目的としているのに対し、MICEは「ビジネス、学術のネットワーキング」が主な目的となり、意思決定においても旅行者本人が意思決定をする一般旅行と異なり、MICEでは「企業や学術協会、会議運営会社やミーティングプランナー」などが開催決定者となります。そのためMICE誘致におけるアプローチとしては、上記意思決定者に向けたBtoBアプローチが重要となります。

(海外ではこのBtoB向けアプローチとして、MICE関連でもLinkedInの活用が盛んにおこなわれています。LinkedInについてはこちらの記事もどうぞ!)

MICE開催の効果としてまず第一に挙げられるのは経済波及効果です。MICE開催に伴い発生する宿泊、移動、飲食、また観光等の経済・消費活動の裾野が広く、開催地域を中心に幅広い産業への高い経済効果が期待されます。

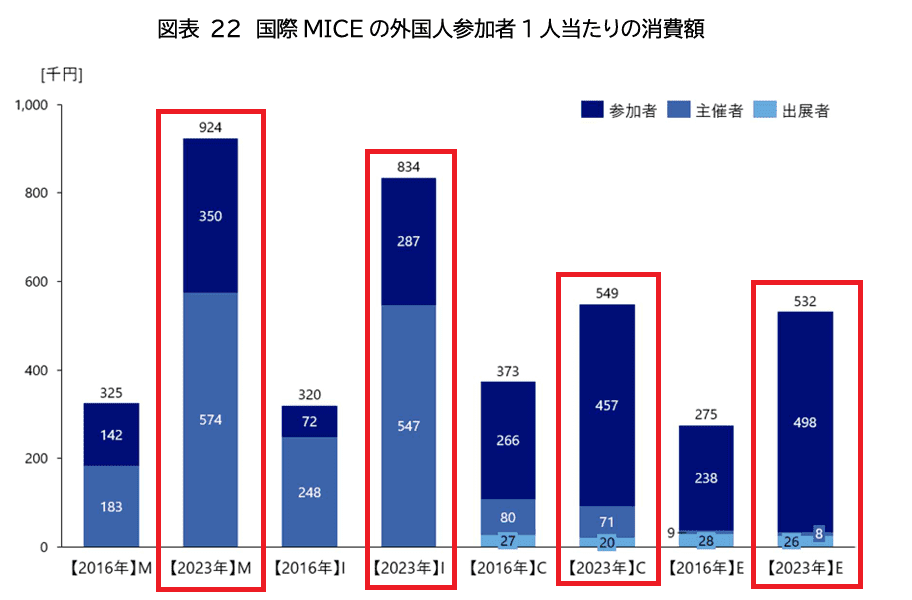

出典:観光庁「令和6年度MICEの経済波及効果算出事業」報告書

上記図は、国際MICEの外国人参加者1人あたりの総消費額を示したものです。

インバウンド消費動向調査(2024年)でしめされている一般旅行者1人当たりの旅行支出額が22.7万円であることを踏まえると、MICE関連での消費額の高さが伺えます。

また、消費額以外の部分でも、MICEは平日に開催されることが多いことから平日や閑散期の利用という平準化効果も挙げられます。

上記グラフの2016年結果との比較では、M・Iにおいて主催者・参加者ともに消費額が大きく伸びています。背景には「コロナ禍を経てMIの開催規模が縮小したことで、より小人数の団体規模かつハイグレードなプログラムに催事の内容が変化している傾向」があること、円安やホテル代はじめとする物価高、滞在長期化等が挙げられています。

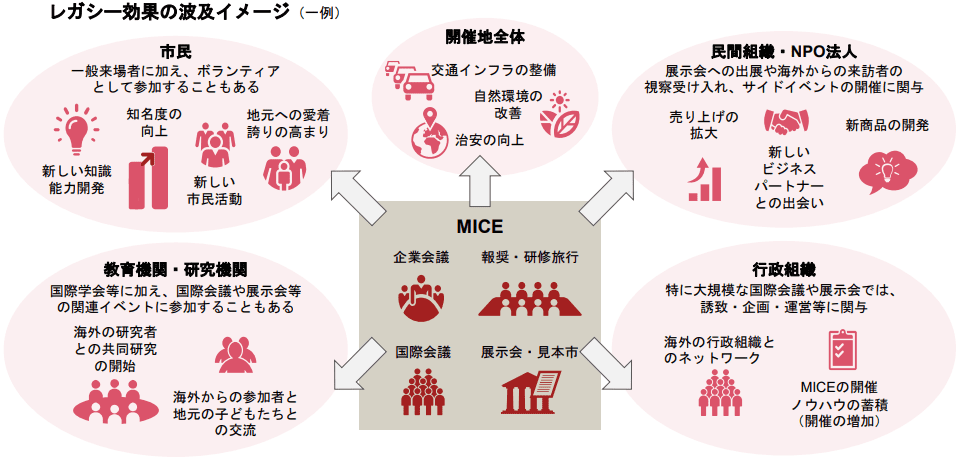

経済的効果以外のMICE開催の効果として「レガシー効果」があります。例えば国際会議のサイドイベントを通じて、地域の子どもや若者が教育や能力開発の機会を享受したり、海外関係者へのPRにより開催地の知名度やブランド力の向上に繋がるといった事が挙げられます。

出典:観光庁「MICEによるレガシー効果等調査事業 レガシー効果事例集」

次はMICE市場の世界的な規模と、コロナ禍を経てのトレンドをみていきます。

Grand View Research社の「MICE Market (2025 – 2030)」では、2030年には世界のMICE市場は1兆4669億ドルに達しするとし、年平均9.2%という高い成長率が予測されています。分野別では、Meetings部門がMICE全体の収益の38.9%を占めており(2024年)、世界的にビジネスイベントの数が増加していることが言及されています。また今後の需要予測では、Incentive部門が2025年から2030年にかけて年平均10.8%で拡大すると予測され、特にミレニアル世代の間で「ユニークな旅行体験」への関心が高まっていることが、このインセンティブ旅行市場の成長を後押ししているとされています。

その他、MICE開催にあたり近年見られる特徴についてもみていきましょう。

・ハイブリッド形式の増加

コロナ禍を経て大きく変わったのはハイブリッド型の会議運営形式という点でしょう。「6 Remote Work Trends in the MICE Industry for 2025 and Beyond」(IBTM World)の記事では、「リモートワークやバーチャル会議の普及を背景に、対面で集まる価値が改めて高まっていまる」としつつも、ハイブリッド形態はMICE業界で今や”定番”となっており、イベント主催者の70%程が今後もこの傾向が続くとする調査結果を提示しています。また、同記事ではこのような変化に対応したサービスを提供できる事業者にとっては「massive opportunity(大きなビジネスチャンス)」になるとしています。

今年度の観光庁補助金「MICE施設の受入環境整備事業」でも「オンライン併設開催に対応するためのネットワーク環境の整備」が最初の項目として補助対象に含まれています。この事からもハイブリッド開催可能な体制というのはMICE誘致に向けて必須の事項になっていることが伺えます。

・デジタル化、テクノロジー活用

VR/ARによる展示・体験コンテンツ提供、データを活用したパーソナライズ強化、運営面の効率化を図る管理システムなど、MICEの様々な場面でテクノロジーの活用が進んでいます。また、「接触機会の削減」「安全・安心な参加環境の提供」という観点から、非接触チェックイン、モバイル決済、デジタル案内板なども普及傾向にあります。

・SDGsの取り組み

「持続可能な観光」「サステナブルツーリズム」という言葉は、一般観光においても近年キーワードになっています。MICE業界においても「会場や運営側がSDGsに対応しているか」は、MICE開催地・会場選定の重要条件となるケースや、国際会議誘致に立候補する都市が提出するビッドペーパー(提案書)の要件にもサステナビリティの項目が設定されることが増えています。

国内での様々な取り組み事例についてはJNTOの資料で詳しく紹介されています。

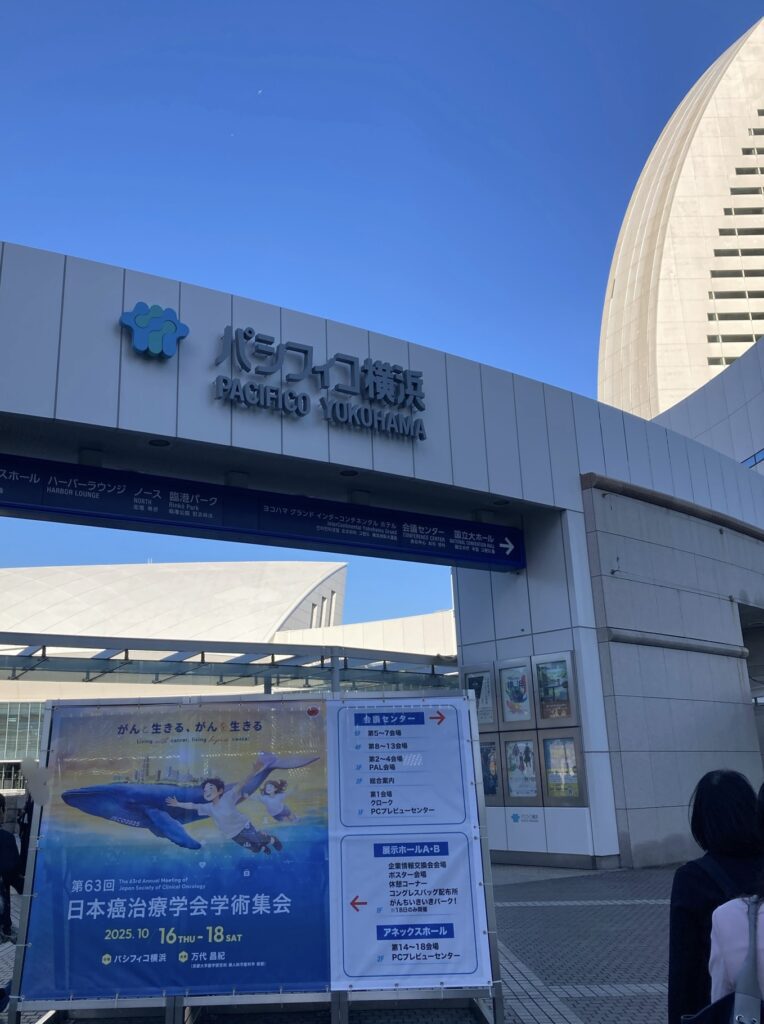

最後に、実際に開催されていた国際会議を例に、近年の特徴の具体的事例をみていきたいと思います。先日、横浜市観光協会様主催のMICEビジネス講座で、開催中の「第63回日本癌治療学会学術集会」を視察する機会がありました。

視察の案内をしていただいた日本コンベンションサービスのご担当者様より、本学会での取り組み事例として、以下5つを挙げて頂きました。

・デジタル化① 言語対応

翻訳・通訳などのデジタル化は様々な面で進んでいると思いますし、新しいサービスも次々に出てきています。今回の学会では「AI翻訳Wordly」が活用されていました。参加者はもちろん、学会の登壇者も翻訳者との事前打ち合わせが不要となったり、運営側もコストを抑えられたりと様々な利点があります。

・デジタル化② 情報発信

今や情報発信においてSNSは必須のツールでしょう。本学会でもHPだけでなく、XやInstagram、YouTubeなどでの発信をされており、本学会の会長さん自ら企画の紹介や参加呼びかけを行う動画も公開されていました。後述する市民参加プログラムにも関連しているのだと思いますが、学会と聞くと堅苦しいイメージがありますが、親しみやすい雰囲気の動画になっています。

・SDGs① 多様な参加者への対応

今回の学会では託児所が設置されていました。多様な参加者への対応として、特に女性参加者に配慮した託児所の設置などが一般的になっているのだそうです。因みに防犯上の観点から利用者にしか場所は知らされず、安全面にも配慮されています。

・SDGs② 環境への配慮

会議の場で課題の一つとなっているのがフードロス。本学会では食品の食べ残しを回収後、新たな資源に生まれ変わらせる取り組みとして「サーキュラーエコノミーツ」を導入。賛同した企業の協賛を受け実施しているそうです。

・SDGs③ 地域との交流

近年の学会では、その研究成果を広く市民に還元するようなイベントや、若手研究者の育成を目的としたイベントなどが実施される傾向にあるとのこと。本学会でも、子どもから大人まで参加できる市民向けの体験プログラムが用意されていました。チラシもパステルカラーでフォントやデザインも可愛らしく、一般参加者にとって馴染みやすいものとなっています。

MICEと一言であらわしていますが、内容は様々で規模も大きいものから小さなものまで多岐にわたります。その点でMICE誘致の可能性は都市・地方問わずあるといえますし、それぞれの地域の個性や資源を活かしながら、時代に合ったMICEのあり方を創り出していくことが求められています。

弊社エクスポートジャパンが日常的に使用するキーワードとして、「ネイティブコンサルティング」や「ネイティブ・外国人目線」があります。その本質や特徴とはどういうものなのでしょうか?

K. Wozniak

2025年09月03日

AI翻訳の技術が進化してきて、普段の実務でも「ちょっと手伝ってもらおうかな」と思える場面が増えてきています。 今回は従来の「機械翻訳」と「AI翻訳」は実際どう違うのか、また、実務でのAI翻訳を活用する方法をご紹介します。

S. Liu

2025年06月13日

近年、グローバル展開を検討している企業が増えており、日英ウェブサイト制作やサイトの多言語化が一般的な取り組みとなっています。その中で、SNSと連携したプロモーションも珍しくなくなっていますが、期待通りの効果を得るためには、適切なメディア選定も重要です。インバウンド向けに製品を写真で見せる、観光系の情...

K. Wozniak

2025年04月24日