中、小学生の娘と一緒に和菓子作り体験に参加しました。体験したのは「練り切り」と「きんとん」という生菓子です。しっとりとした口当たりが特徴的なお菓子です。

和菓子と一口に言っても、実は「水分量」によって大きく分類されます。

水分が30%以上のものは生菓子と呼ばれ、「練り切り」や「大福」がその代表です。水分10〜30%ほどの半生菓子には、「ういろう」や「最中」が含まれます。さらに水分10%未満になると干菓子となり、「落雁」や「金平糖」などが該当します。

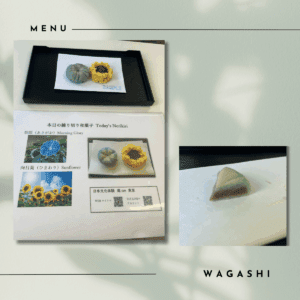

夏にちなんで「あさがお」と「ひまわり」を作ってみました。

練り切りとは、水分を抜いた白あんに求肥や山芋などを加えて練り上げた生菓子で、茶道のお菓子としてもよく登場します。華やかな見た目から「和菓子の女王」と呼ばれることもあるそうです。

きんとん(金団)」とは、そぼろ状の餡を別の餡にまとわせたもので、おせち料理の一品としても知られており、金運上昇を願う縁起物として知られています。

当日のスケジュール

- 練り切り(花型)作り

- きんとん作り

- 写真撮影

- 試食タイム

所要時間は1時間半ほどでした

材料

あさがお(練り切り)作り

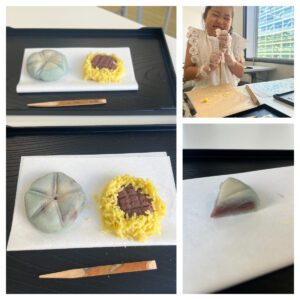

- ①まず手袋を着用します。

- ②材料の白あんと赤あんを2つに分け、白あんに青の食用色素を混ぜて花びら用の生地を作ります。

- ③赤い餡を中心に包み込み、丸く形を整えます。

- ④その上に白あんを少しかぶせて、なじませます。

- ⑤三角棒を使って花びらの筋を入れ、最後に箸で芯を軽く押して完成です。

娘が包む作業に苦戦していました。餡が少し外にはみ出してしまい、まだら模様になり、風情のある仕上がりになりました。

ひまわり(きんとん)作り

- ①白あんに黄色の粉末を混ぜ、黄色生地を作ります。

- ②網目のついた道具でそぼろ状に押し出します。

- ③赤い餡を丸めて楕円系の芯を作ります。上から三角棒で軽く模様をつけます。

- ④芯の周りに黄色そぼろ生地を丁寧に箸で植え付け、さらに土台を加えて立体感を出すと、夏らしいひまわりが完成しました。

この押し作業ですが、和菓子特有の繊細さを生み出すポイントで、長いものではなく、細かくて小さいものがベストです。そして、三角棒で模様付けた芯ですが、娘は「ハンバーグみたい!」と楽しそうにしていました。

仕上げに写真撮影をして、待ちに待った試食です。見た目が美しく、口に入れるとほろっと溶ける甘さで、大満足でした。

洋菓子や中華点心では、型抜きやオーブン、泡立て器などの道具を使い「均一で正確な仕上がり」を目指すことが多いですが、和菓子は木べらや三角棒といったシンプルな道具で「手の感覚」を頼りに作ることは面白いです。また、洋菓子や中華点心のように「メインとサブ 」があるのではなく、和菓子は餡から外側まですべてが主役。まるで「チョコレート in チョコレート」のように、一体感のあるお菓子です。そのため、一つひとつに職人の個性が表れ、温かみのある仕上がりになることが大きな魅力だと感じました。

そして何より、子どもにとっては和菓子作りはまるで粘土遊びに近い感覚です。餡を丸めたり、色を混ぜたり、形を作ったりする工程は遊びの延長のようで、娘も夢中になって取り組んでいました。体験を通じて「食べられる作品」を自分の手で生み出せたことが、子どもにとって大きな達成感になったようです。

短い時間でしたが、娘の満足そうな笑顔を見られて嬉しかったです。暑い夏に、自分たちなりの「涼」を楽しむことができました。次回は別の和菓子にも挑戦してみたいです。